Che tu sia per me il coltello è un romanzo epistolare solo per il tempo della lettura, finché la sua struttura riesce a trarci in inganno. Verso la conclusione comincia a rivelarsi per ciò che realmente è, la storia di un bisogno. Il dialogo spietato di un uomo che parla a se stesso, passando attraverso una donna, alla quale chiede di farsi coltello. Nella supplica a incidere l’ematoma della sua coscienza, la richiesta di vederlo, senza mai dimenticare di proteggersi da lui.

La loro storia nasce dall’esigenza di Yair di rendere tessuto i filamenti sparuti della sua coscienza. Dalla sua codardia o semplice incapacità autoreferenziale, dalla scintilla di vita che lo porta a voler esistere, guidato dalla commozione che lo spazio occupato da una sconosciuta, Myriam, provoca in lui, facendo luce.

Si tiene a debita distanza da se stesso, così da limitare anche il male che può provocare negli altri. Conosce la grammatica della sua oscurità, il rischio di cancellarsi o di essere qualcuno dentro di essa, il fondo come soluzione. Si riconosce come causa dello spegnimento altrui.

Ha bisogno dell’indulgenza di Myriam per «vedere l’oscurità che c’è nell’altro» (p. 148), del perdono di un essere umano, che sappia accudirlo e riscattarlo dalla tendenza a consumarsi nella vita degli altri. Ha bisogno delle parole di Myriam, della sua clemenza, per darsi un nome. Che lei sappia individuare le somiglianze che li rendono due esseri speculari e divergenti.

«Nella tua ultima lettera non hai sorriso nemmeno una volta. […] Non so. Oppure è a causa di quello che hai detto una volta all’inizio: che in me c’è qualcosa che tu sei sempre stata costretta a nascondere. (Ma non hai detto cos’è)» (p. 131)

Myriam rende dignitosa la meschinità, si curva dentro il corpo rannicchiato e fradicio di Yair, perché solo così l’ematoma può spurgare senza corrodergli l’anima. Si assicura che il dolore non lo uccida. E lì, a rispecchiarsi nel male di vivere di un altro, per perdonare le scelte che hanno costruito la sua maternità.

Quello di Myriam è un ruolo chiave, eppure esiste esclusivamente nei margini stretti della sua funzione: compare alla fine, a mostrarci i tagli che il suo essere coltello le ha procurato. È una donna senza inizio, si fa conoscere solo nella potenza della fine, nel gesto di girare una virgola proprio laddove sembrava non ci fosse altra soluzione che premere la punta della penna.

«Eccomi. Non potrai più sfuggire. Non mi accontento più di un viaggio immaginario. Non si può guarire solo con le parole. Ammalare sì» (p. 251)

Che tu sia per me il coltello è la storia di una conoscenza che, contro tutte le ragionevoli titubanze, sa stare in piedi grazie al vizio della sua forma: l’estraneità reciproca dei protagonisti permette loro di approfittare dell’immaterialità del loro rapporto per scendere giù, in fondo, nei serbatoi dell’esistenza. L’idealizzazione diventa funzionale al loro essere in atto, lo potenzia. Una storia di parole che si sussegue a colpi di mancanza e risvegli dolorosi, come una trama che pretende di essere cucita con ago senza filo. Parole capaci di distruggere. Soffocare nelle fessure, gonfie d’aria, della verità.

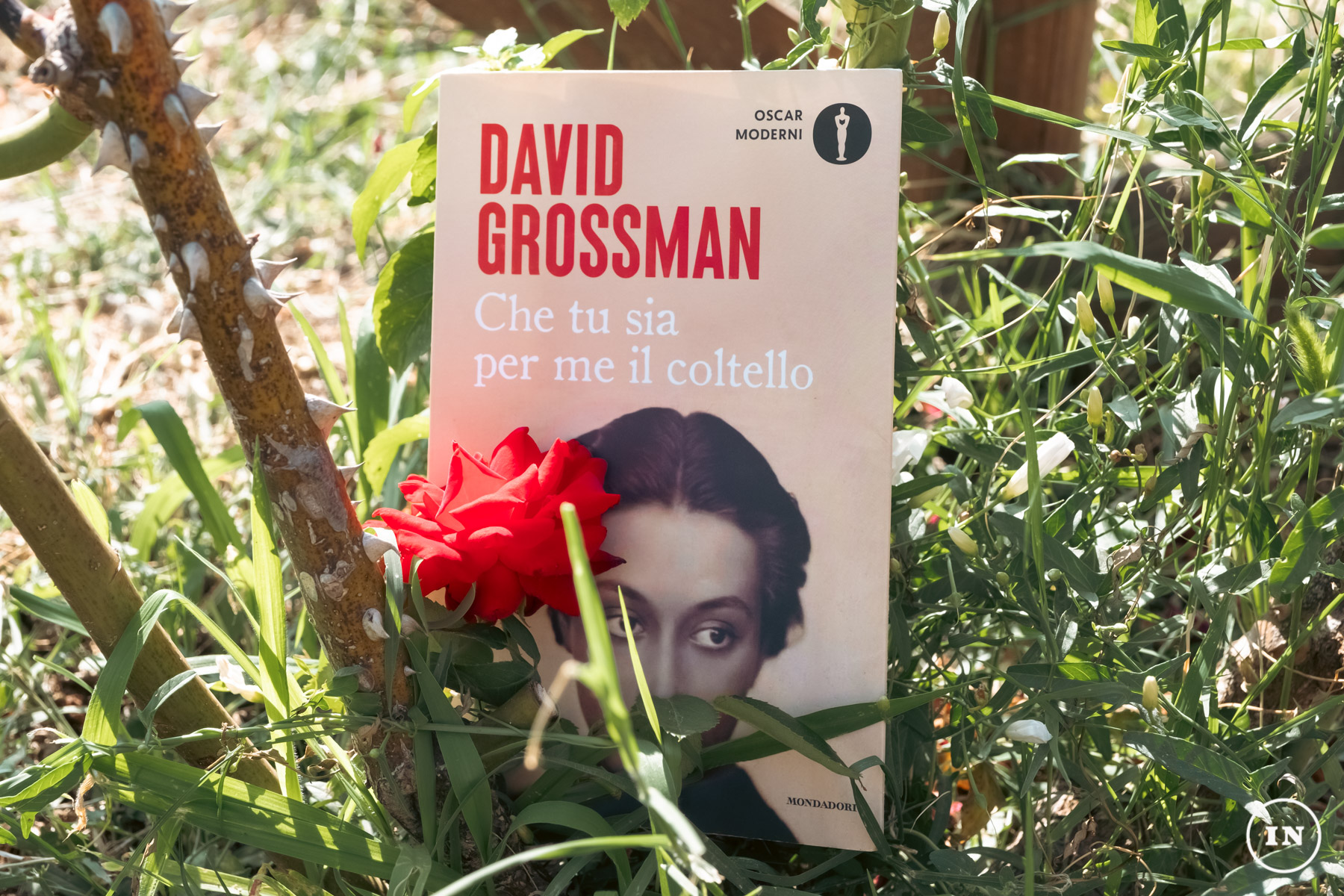

Recensione di David Grossman, Che tu sia per me il coltello, Mondadori, Milano, 1999

- Leggi anche la nostra rubrica, Considerazioni su mia madre