«Si parla tanto del diritto di morire – è trascinante come argomento – ma del diritto di vivere la morte nessuno ne parla, è il diritto di vivere l’ultima fase di vita in maniera dignitosa. Si finisce per confondere le due cose, mentre invece non hanno nulla a che fare l’una con l’altra. Nella bozza di legge sull’eutanasia si richiede il rifiuto alle cure palliative, ma bisogna dare gli strumenti a questi pazienti per poterle rifiutare. Come possono farlo se non le conoscono, se non le sperimentano?».

Alessandro Dubla. Fotografia di Martina Lambazzi

Alessandro Dubla. Fotografia di Martina Lambazzi

All’interno dell’Hospice Casa delle Farfalle, a Isola Del Liri, l’incontro con i medici Alessandro Dubla e Luigia Nardozi è servito a raccontare le cure palliative sotto una prospettiva identitaria, non solo quindi dal punto di vista clinico. Perché la malattia terminale e il diritto di vivere la morte hanno bisogno di essere riconosciute come evoluzioni dell’umano, della sua esistenza, dunque della persona. «Sapere che esiste questo diritto è importante. Io non penso tanto a chi ci è arrivato, ma a chi non ci è arrivato, a chi è morto da solo, senza assistenza e senza cura». Il valore simbolico della morte si esprime attraverso una cultura corale che va decostruita, perché impregnata di abilismo e smania di perfezionismo.

Quali pazienti vengono accolti in hospice e chi decide per il loro ingresso?

Alessandro Dubla: Questa struttura è il risultato di una riconversione, da ospedale a struttura territoriale, ed è un presidio sanitario che offre vari servizi di assistenza specialistica: l’hospice con 12 posti letto e l’Udi (Unità di degenza infermieristica), che ne ha 10. L’utenza è molto ampia: accogliamo tutti i pazienti che necessitano di cure palliative e che ne fanno domanda. In linea di massima sono i medici che decidono, esprimendo un’idoneità, per la quale vengono considerati diversi indicatori come l’aspettativa di vita breve e l’assenza di indicazioni a eseguire trattamenti specifici rivolti alla cura e al trattamento della malattia di base.

La valutazione medica spesso è multidisciplinare perché coinvolge sia noi medici che accogliamo il paziente, incaricati della valutazione, sia il medico che fa la domanda, quindi di medicina generale o di oncologia, a seconda della patologia di base. In ogni caso, le cure palliative sono un esercizio di diritto: un paziente che è idoneo alle cure palliative non deve essere obbligatoriamente trasferito in cure palliative, è una scelta del paziente e dei familiari quella di sottoscrivere la proposta di ricovero.

In cosa consistono le cure palliative?

A.D.: Palliativo deriva da pallio, che in latino significa mantello. Sono cure che avvolgono non sono la persona, ma anche la famiglia. Le cure palliative sono rivolte al miglioramento dei sintomi, sia fisici che psicologici, del paziente e di conseguenza favoriscono anche il supporto alla famiglia. Uno dei sintomi principali da contrastare è il dolore. Le cure palliative hanno l’obiettivo di curare il paziente, non di guarirlo, quindi si occupano del trattamento del dolore con vari farmaci, anche oppiacei ovviamente, ma anche del delirium, dell’agitazione psicomotoria, della dispnea, della febbre, del vomito.

A volte, raramente, può capitare che un paziente, entrato in cure palliative, inizi a stare meglio, senza fare terapia specifica, grazie alle cure globali, tra cui rientrano anche la possibilità di stare più tempo con la famiglia rispetto al tempo concesso in ospedale, la camera singola, infermieri e fisioterapisti molto presenti. In questi casi facciamo rivalutare il paziente e a quel punto entra di nuovo in terapia specifica. È raro, ma è capitato.

Luigia Nardozi: Per esempio, proprio adesso abbiamo una paziente in cure simultanee – un ramo delle cure palliative – che hanno arrestato la progressione della malattia e allungato l’aspettativa di vita. Questa paziente non può andare a casa perché non avrebbe un caregiver sempre presente, ma in realtà è una persona che avremmo potuto anche mandare a casa e poi riaccogliere in caso di peggioramento.

Luigia Nardozi. Fotografia di Martina Lambazzi

Luigia Nardozi. Fotografia di Martina Lambazzi

Siamo educati a pensare alla medicina come strumento per la guarigione e non per la cura in senso stretto. Come avete vissuto all’inizio l’approccio alle cure palliative?

L.N.: È stato il mio scoglio iniziale: era uno shock vedere il paziente morire e non poter fare niente. All’inizio è stato complicato accettare questa evoluzione e accompagnare semplicemente il paziente nel percorso alla morte. Qui è tutto diverso perché la morte è un evento atteso e adesso non mi sconvolge più. La medicina che accompagna alla morte è un diritto per il paziente, legiferato dalla legge 38 del 2010.

A.D.: È molto complicato. Non è facile distinguere l’obiettivo di cura dall’obiettivo di guarigione, anche se in medicina avviene con molta più frequenza di quello che si pensa. Per alcune patologie lo facciamo e nemmeno ce ne rendiamo conto: il diabete non lo guariamo, lo curiamo, ad esempio. Ed è quello che facciamo anche in hospice, cercando di curare qualcosa che non si può arrestare. Cerchiamo di fare ciò di cui il paziente ha bisogno, nella consapevolezza che purtroppo non siamo in grado di bloccare la malattia.

Qual è la differenza tra il medico in hospice e il medico in ospedale?

A.D.: Non c’è. Nel Giuramento di Ippocrate ogni medico giura di non far soffrire il paziente. L’approccio iper specialistico è riservato ai pazienti che hanno un’aspettativa, in hospice non avrebbe senso allungare di due o tre giorni la vita, sarebbe accanimento terapeutico. Ma anche questo è un aspetto complicato, perché dipende da tante variabili: dalla malattia, dalla cultura generale e dalla società. Il grado di percezione dell’accanimento poi varia da paese a paese.

Qual è la percezione culturale – almeno nella società occidentale – della morte? È solo qualcosa da cui siamo portati a scappare?

A.D.: Aggiungerei una specifica: nella società occidentale non anglosassone. Perché dove c’è un’impregnazione cattolica, indipendentemente dall’essere religiosi o meno, in qualche modo la morte è vissuta come qualcosa da cui allontanarsi. Non si parla più di morte e questo è legato all’evoluzione culturale degli ultimi cinquant’anni: le persone non vogliono più stare male a casa, tendono a morire in ospedale. Soprattutto nelle grandi città è frequente raggiungere l’età adulta senza aver visto mai qualcuno morire. Culturalmente non viene percepita come qualcosa di reale, ma anzi come qualcosa di irreale e lontana. Poi quando c’è diventa difficile approcciarla e gestirla.

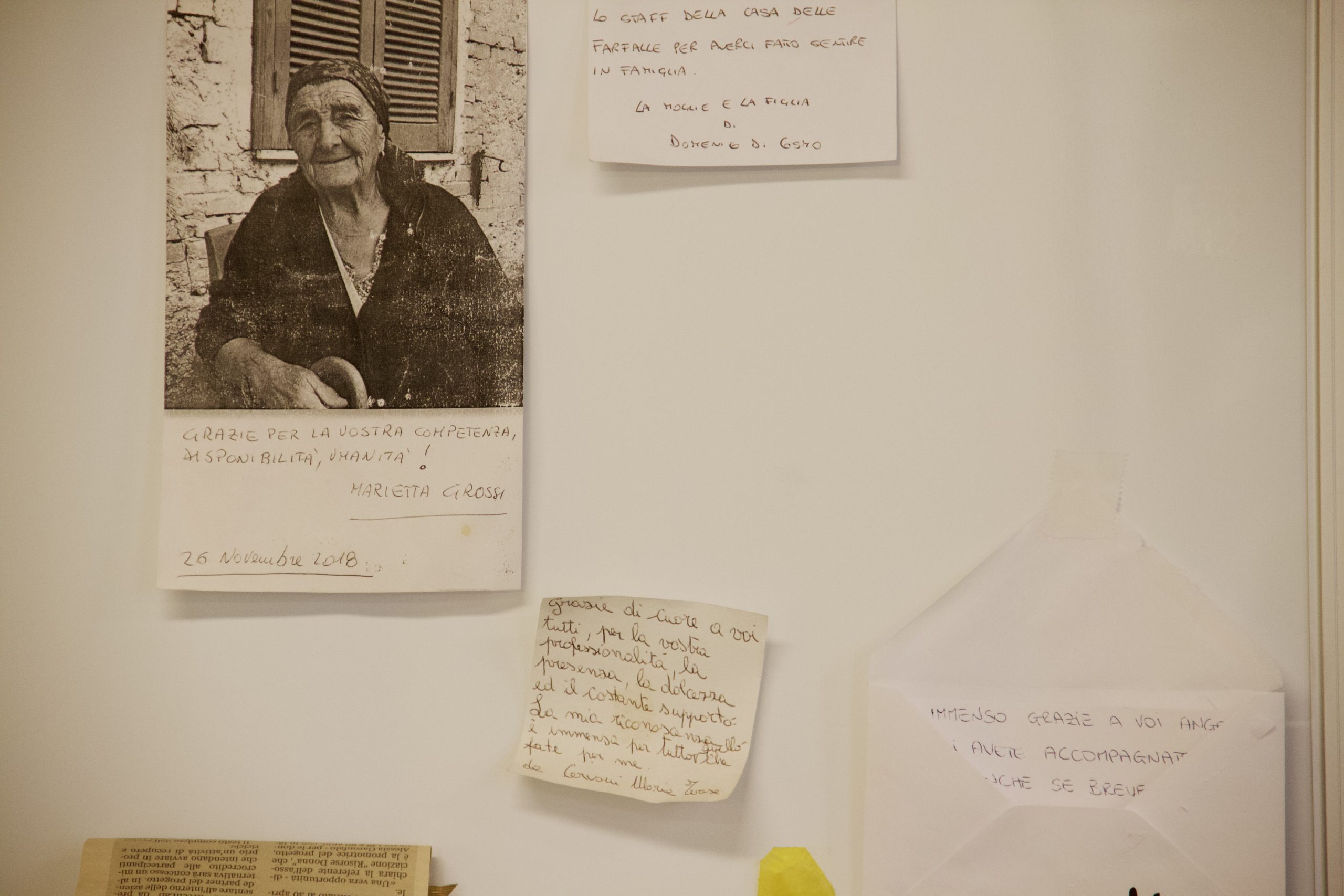

Hospice Casa delle Farfalle, Isola Del Liri. Fotografia di Martina Lambazzi

Hospice Casa delle Farfalle, Isola Del Liri. Fotografia di Martina Lambazzi

Hospice e cure palliative come vengono recepite dall’esterno?

A.D.: Non lo so cosa si possa dire all’esterno, forse con me non ne parlano. Come venga percepita sia la struttura che l’attività di cure palliative è in parte anche legato a come noi siamo riusciti negli anni a raccontarci. Le cure palliative non sono intuitive, vanno spiegate e l’opera di divulgazione non può essere lasciata solo in mano ai medici. Sapere che esiste questo diritto è importante. Io non penso tanto a chi ci è arrivato, ma a chi non ci è arrivato, a chi è morto da solo, senza assistenza e senza cura. Prima del 2010 erano tantissimi, adesso riusciamo a dare una risposta abbastanza efficace, ma non totalmente, perché molti pazienti non muoiono né in hospice, né a casa. L’obiettivo principale delle cure palliative è morire a casa con assistenza, mentre invece i pazienti ancora troppo spesso muoiono in ospedale da soli.

L.N.: Posso aggiungere però che per quanto riguarda i familiari dei nostri pazienti registriamo un alto livello di soddisfazione. È capitato che alcuni di loro, trovandosi a dover affrontare la morte di un’altra persona cara, abbiano scelto di portarla qui. Altri ancora lo consigliano.

Rispetto a tutto questo le politiche italiane sul tema del fine vita in cosa mancano?

A.D.: Si concentrano esclusivamente sull’eutanasia, perché è divisiva e gli argomenti divisivi tirano di più. Non si parla quasi mai di cure palliative ben fatte e di come facilitarne l’accesso, eppure si spendono ore e ore a parlare di eutanasia. Non che non si debba affrontare, ma ha senso farlo in maniera divisiva.

Nei vostri studi come si parla di morte?

A.D.: Nei nostri studi di base non si parla di morte, non ci sono lezioni sulle cure palliative e sul fine vita: sembra che la morte non riguardi nessuno, nemmeno la medicina. Negli anni passati, l’ospedaliero rimandava a casa il paziente dicendo che non c’era più niente da fare e a quel punto era il medico di base che se ne occupava, facendo cure palliative senza nemmeno esserne consapevole. Gli unici medici che hanno esercitato veramente le cure palliative in Italia sono stati i medici di base, che da soli si trovavano di fronte a queste situazioni e le affrontavano con i mezzi e le possibilità culturali dell’epoca.

La morte è un argomento difficile. Viviamo un’epoca in cui dobbiamo essere fit, per cui la malattia e l’inabilità devono essere allontanate, nascoste. Eppure la morte riguarda tutti, non ha differenze, nemmeno nel tipo di assistenza. È un qualcosa a cui non ci si prepara, si arriva alla fine impreparati. Porto un esempio: le urgenze nelle cure palliative spesso sono direttamente proporzionali alla capacità economica del paziente, perché più questa è ampia, più il paziente arriva tardi alle cure palliative e con più urgenza.

Dicevate che l’obiettivo principale delle cure palliative è di essere svolte a casa.

A.D.: Sì, l’obiettivo primario è quello. Nascono in Inghilterra e la madre delle cure palliative è un’infermiera, Cicely Saunders: si rende conto che i medici non sono attenti alla morte e al dolore. Questa infermiera negli anni diventerà un medico e aprirà il primo hospice negli anni Sessanta, il St. Christopher’s Hospice. Queste strutture nascono perché qualcuno si è reso conto della mancanza di presa in carico della morte e del dolore dei pazienti.

Perché i medici non sono attenti al dolore e alla morte?

A.D.: Proprio perché l’obiettivo dell’attività sembra essere la guarigione. Il paziente perso in qualche modo non è di nessuno. Chi si occupa del paziente morente? Nessuno. Fortunatamente in Italia esiste la figura del medico di medicina generale, che come dicevamo prima negli anni ha fatto anche da medico palliativista, perché gli altri specialisti non lo facevano.

Voi come vi siete avvicinati alle cure palliative?

A.D.: Attraverso la morfina. Ho una formazione specialistica da tossicologo, sono arrivato alle cure palliative tramite un collega che mi chiese di andare a lavorare in hospice perché sapevo utilizzare bene gli oppiacei, ma neanche io avevo mai sentito parlare di hospice prima.

Luigia Nardozi e Alessandro Dubla. Fotografia di Martina Lambazzi

Luigia Nardozi e Alessandro Dubla. Fotografia di Martina Lambazzi

L.N.: Inizialmente per caso: sapevo che qui servivano dei medici di medicina generale, Alessandro era stato incaricato di creare la squadra e sono stata chiamata. Solo dopo aver cominciato mi sono innamorata del mio lavoro, farei solo questo.

Com’è cambiato il vostro rapporto con la morte?

L.N.: Moltissimo, riesco a viverla con maggior serenità oggi. Ma non è sicuramente un discorso generalizzabile perché l’approccio e l’elaborazione dipendono ovviamente anche dalla sfera caratteriale.

A.D.: Personalmente trovo rassicurante il pensiero che potrà esserci un medico coraggioso che, nel caso in cui dovessi stare male, mi aiuterà ad affrontare quel dolore. Un medico formato e competente che mi aiuti ad affrontare la morte.